| 火災予防関係 | |||

|

火災の原因と対策 | 住宅火災警報器 | もし火災になったら |

| 〇火災の原因と対策 | |

| 全国的に火災の上位となっている火災についての対策を紹介します。 ●放火による火災を防ぐポイント ・放火による火災は、深夜人目を避けて、無作為、発作的に行われます。 ・家の周りに燃えやすい物を置かないなど、放火されない環境づくりが大切です。 ・家の周りに燃えやすい物を置かない。 ・物置、車庫には必ず鍵をかける。 ・ごみは決められた日の朝に出す。 ・普段から隣近所で放火について話し合う。 ●こんろによる火災を防ぐポイント ・こんろにかけた天ぷら鍋を放置し、火災になるケースが増えています。 ・電話や来客の対応をするチョットした間でも必ず火は消しましょう。 ・電話や来客の際は、必ず火を消す。 ・器具の周囲に燃えやすい物を置かない。 ・ゴム管には、止め金具をつける。 ・古いゴム管は、早く取り換える。 ・使い終わったら必ず元栓を閉める。 ●タバコによる火災を防ぐポイント ・何気なく吸っているタバコの温度は約700℃。 ・喫煙マナーを守って、喫煙後は消火を確認する習慣をつけましょう。 ・必ず灰皿のあるところで吸う。 ・吸殻は完全に消す。 ・吸殻は火が消えたことを確認して捨てる。 ・寝タバコ、くわえタバコ、投げ捨ては絶対にしない。 ・灰皿の中には、水を入れておく。 ●ストーブによる火災を防ぐポイント ・ストーブは北国で生活する私たちにとって欠くことのできない暖房器具です。 ※しかし、チョットした不注意や油断から、火災になってしまいます。十分注意しましょう。 ・必ず説明書を読み、正しく取り付ける。 ・燃えやすい物を近くや物が落下する恐れのある所では使用しない。 ・外出するときや寝るときは、火を消す。 ・給油や持ち運びは、必ず火を消してから行う。 ●火遊びによる火災を防ぐポイント ・子供は好奇心が強く、火に対しても例外ではありません。 ・子供が火に対して関心を示したら、叱るだけではなく、火の大切さや恐ろしさを教え、正しい知識を与えることが大切です。 ・マッチやライターは子供の手の届く所に置かない。 ・花火遊びは、水バケツを用意して、必ず大人が付き添う。 ・よその子供でも、火遊びをしているところを見たら必ず注意する。 ●電気による火災を防ぐポイント ・日常生活に便利な電気器具も、チョットした不注意から火災を引き起こします。 ・なくてはならない生活の大切な道具ですから正しい取り扱いを心がけましょう。 ・電気器具の使用後はプラグを抜き、決められたところに片付ける。 ・タコ足配線はしない。 ・電熱器のまわりに燃えやすい物を置かない。 ・電気配線の上に重たい物を置かない。 ●車両による火災を防ぐポイント ・火災から車を守るために、日ごろから管理と整備を心がけましょう。 ・放火火災を防止するために、車を止めるときはには、必ず鍵を掛けましょう。 ・車両の点検を定期的に行い、燃料系統や電気系統のトラブルがあったときは、すぐに整備をしましょう。 ・電気による火災を防止するため、素人配線は止めましょう。 ・ゴミ収集車からの火災を防止するため、スプレー缶は中身を完全に放出してから廃棄しましょう |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

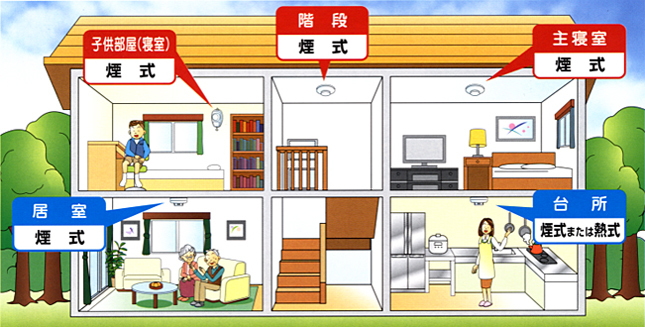

| 〇住宅警報器 |

| ●みなさんの家にも住宅用火災警報器の設置が義務化されました。 ●火災警報器で助かる命があります。 火事は決して他人事ではなく、どの家庭にでも起こりうることです。 万が一の時でも、火災警報器があれば、いちはやく火災を知らせてくれます。 |

| ●取り付ける部屋 |

|

| ・寝室(煙感知器) 寝室に使用する部屋(子供部屋、主寝室)に設置します。(来客などが就寝する部屋を除く。) ・階段(煙感知器) 就寝に使用する部屋がある階の踊り場の天井又は壁に設置します。 就寝に使用する部屋がない階でも4畳半以上の部屋が5以上ある階には廊下に設置が必要です。 ・台所(熱感知器をおすすめします) 設置は義務ではありませんが、火災発生の恐れが大きい場所ですので、設置をおすすめします。 ・居室(煙感知器) 設置は義務ではありませんが、火災発生の恐れがありますので、設置をおすすめします。 |

|

| ●販売場所 消防用設備業者、一部のホームセンターや家電販売店などにて取り扱っています。 また、火災警報器の品質を保証するとともに、日本消防検定協会の鑑定があります。感度や警報音量などが基準に合格した物は認定マークが付いていますので購入の目安として下さい。 ※ 海外規格品の取り扱いについては、国において検討中です。(UL規格など) |

|

| ●悪質な訪問販売に注意 住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として、訪問販売など不適正販売の増加が危惧されます。次の点に注意願います。 ・ 消防職員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器等の斡旋や販売をすることはありません。 ・ 消防署や役所が特定の業者に斡旋や販売の依頼をすることはありません。 ・ 訪問販売では、クーリングオフ制度が認められています。契約書を渡された日から8日以内であれば契約を解除できますので、消費生活センターにご相談下さい。 ●その他、以下のホームページを参考にして下さい。 総務省消防庁 |

| 〇もし火災になったら |

| ●火を消す(初期消火) 消火器で消火可能な場合は、積極的に消火しましょう。 天井に炎がとどく、又は天井に燃え移った時点で消火器による初期消火はできないと判断して下さい。また、退路が確保されていない時は速やかに避難して下さい。 |

| ●消火器の使い方 |

|

・腐食・変形・キズがある消火器を使用すると大変危険です。 また、各メーカーが示す耐用年数や使用期限、型式失効された消火器は使用しないで下さい。 ※消火器はゴミとして廃棄することはできません。(消防では引取りをしていません) 製造メーカーや販売店に問い合せて下さい。また、(社)日本消火器工業会は、古い消火器を安全に回収・廃棄するためにリサイクルシステムを運用しています。 ●火災のときの避難方法 ・煙の中から逃げるとき 煙は上のほうからたまってくるので、姿勢を低くしてタオルや衣服を口にあて、呼吸はなるべく浅くしてできるだけ煙を吸わないようにしましょう。 |

|

| ・煙の性質 煙は天井などに一時的にたまり、そこから徐々に下に降りてきます。 煙は有毒ガスを含んでいるので、吸うと体が動かなくなり、死につながることもあり大変危険です。 煙の進む速さは、上昇するときで毎秒3〜5m(かけ足の速さ)、横への広がりは毎秒0.5〜1m(歩く早さ)です。 |

|

| ・避難時の心得 大事な物を忘れたからといって、いったん避難したら絶対に中へ戻らないで下さい。 寝ている時に出火した場合など、持ち物や服装にこだわらず早く避難して下さい。 |

|

| ・普段からの心得 避難方法は日頃から2つ以上確保しておき、安全に避難できるようにしておきましょう。 マンション等でベランダに仕切板がある場合、壊して逃げましょう。また、普段から避難はしご等、器具の位置を確認し、出口には物を置かないようにしましょう。 |

|

| ●火災の発生を周囲に報せる 火災を発見したときは、大きな声で火災であることを周囲に知らせましょう。 また、119番通報をしましょう。 |